ひろしの視点

HIROSHI’S POINT OF VIEW

ひろしの視点

2018/02/09

iPS細胞研究における不正事案の原因

日本が世界に誇る科学者である山中伸弥教授の研究所において論文の不正があったことが報道されています。一義的には研究者の倫理観の問題ではありますが、ここに日本の科学研究の大きな問題が露呈しています。

不正を行った方は、有期雇用の研究者でした。任期中に実績を上げなくてはならないという焦りが、不正に手を染める要因となったことは容易に予想できることです。

もちろん、本人の倫理観の不足や研究室のチェック体制の不備は批判されるべきものかも知れません。かつてのSTAP細胞の時のこともあるので、論文の不正に対するチェック機能が当然のように求められるのかも知れません。しかし、同僚の研究に対して「不正があるかも知れない」という前提で、チェックをしなくてはならないというのは、あまりにも悲しいことです。

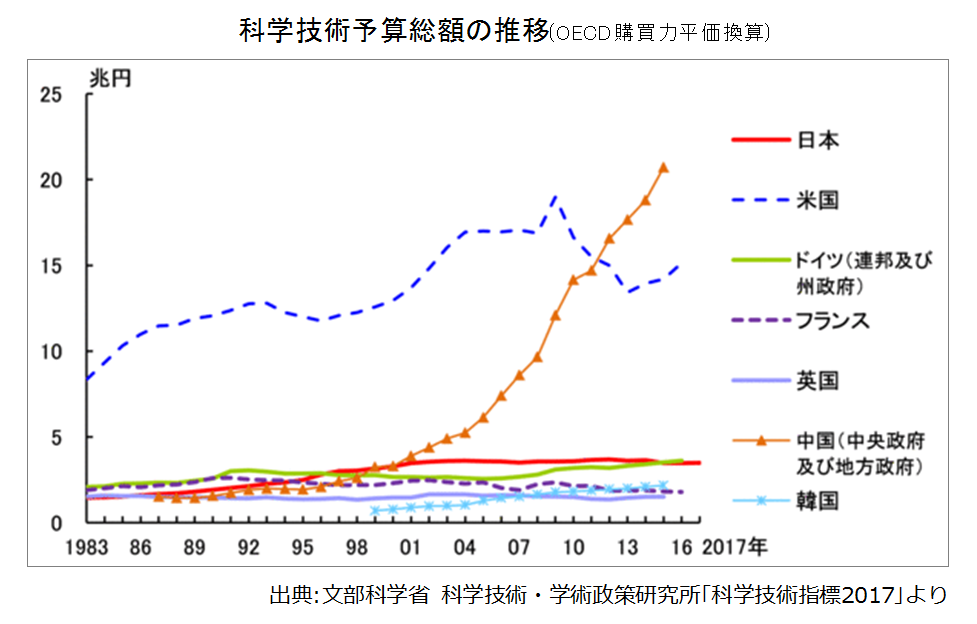

そして、今回の事件のもともとの原因は、科学技術予算が削減され、研究者が終身雇用ではなく有期雇用となっていることです。有期雇用の研究者は、期間中に実績を上げなくてはならないために、実績のあがりやすい研究を行うようになります。それでも実績が上がらなければ、次の雇用契約のために何かの実績を作ろうとする。それが不正行為につながってしまったのです。今の日本の研究開発の状態では、成果がでるかどうか分からない長期の研究は行うことができません。予算がつかないからです。また、研究者も実績が上がらないと次の雇用が不安なために、そのような研究はやりたがりません。

しかし、本当は結果が出るかどうか分からない、何をやっているのか分からないような研究をすることができるのが先進国であり、科学技術立国としての日本のあるべき姿でしょう。しかし、今はそんなことは望むべくもありません。

この科学技術予算の削減は、本当に日本の研究開発を停滞させています。今はどこの大学に行っても、教授の第一の仕事は予算の獲得です。研究ではありません。山中教授ですら、自らマラソンを走って寄付を募ったりしています。

国立大学も独立法人化されたために、独立採算が求められるようになりました。国立大学も国の予算だけで運営するのではなく、自ら資金調達することを求められるようになったのです。

そして、国が出している運営費交付金も毎年削減されています。

今、国立大学の授業料は年間60万円ほど。かつては数万円であった授業料が何倍にも跳ね上がっています。国の緊縮財政が大学の運営費交付金の削減につながり、授業料の高騰や研究費の削減を招いているのです。

授業料の高騰は、学生の生活を直撃しています。かつては奨学金を利用する学生は少なかったのですが、最近は本当に多くなりました。しかも、この奨学金は給付ではなく貸与なので、卒業したら返済しなくてはなりません。奨学金は驚くほど簡単に借りられるので、まだ分別のつかない18歳の時点では、「借りられるなら借りておこう」と安易に借りてしまい、後で積み上がった奨学金の残高と返済の厳しさに気が付いて愕然とするというケースが多くなっているのです。本当は国の財政問題など存在していないので、運営費交付金も従来通り交付しておけば、授業料が高騰することもなく、奨学金と言う名の借金で愕然とする学生を生むこともないのです。

ところが、「国の借金が…」という声があまりにも大きく、政府支出の削減をせざるを得ない状況。これが日本の最大の政治課題です。

この「日本の財政が破たんする」という誤った思い込みが大学の運営費交付金を削減させ、研究開発予算を削減させ、世界最高の研究者を研究ではなく資金調達に走らせ、有期雇用の研究者には不要のプレッシャーを与えて、短期で成果が上がる研究しかできない環境を作ってしまっているのです。

財政健全化、いわゆるプライマリーバランス黒字化目標。それがある限り、日本の科学技術研究はおろか日本の経済成長は見込めず、結果として税収も増えず、停滞が続くということになります。今国会でも、総理の施政方針演説や財務大臣の財政演説、経済再生担当大臣の経済演説でも、すべてプライマリーバランス黒字化をできるだけ早い時期に実現すると言っていましたが、これがある限り、デフレ脱却は望めない。何とかこのプライマリーバランス黒字化目標を撤廃し、研究開発にも十分な予算が確保できるような体制にして、不幸な研究者を生み出さないようにしなくてはなりません。

短期の業績しか追い求めない研究者では、ノーベル賞級の研究をすることはできません。これからも日本が科学技術先進国でいることができるかどうか。今、本当にその瀬戸際に立たされています。それが露呈したのが、今回の不正事件だと思います。

-「ひろしの視点」第41号(2018年1月)より-